Your new post is loading...

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

En ce début de mois de juin, 69% des Français ont déclaré que la délinquance « a augmenté », soit 4 points de moins que lors du mois précédent. Parmi eux, 37% des déclarent qu’elle a « beaucoup augmenté », même si cela dans une moindre mesure qu’en avril 2021 (-11 pts), septembre 2019 (-8 pts).

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Ce guide s'adresse plus spécifiquement aux personnes accompagnant ou encadrant des personnes en situation de handicap invisible du fait de maladies chroniques ou de troubles de type psychique, cognitif ou du développement qui ne sont pas toujours bénéficiaires de l'obligation d'emploi de personnes handicapées.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Le tribunal administratif de Grenoble, dans une ordonnance rendue le 25 mai, a confirmé la suspension de l'exécution du très controversé point 10 du règlement des piscines de Grenoble. En évitant, sur le fond, d'argumenter sur la question d'une obligation de neutralité pour les usagers du service public. Explications.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Installée par la précédente ministre déléguée à la Ville Nadia Hai, la Commission nationale chargée de la réflexion sur les prochains contrats de ville a récemment rendu publiques ses propositions.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

D'une part, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques (...) ".

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Dans cette commune, le maire avait délivré à un habitant un permis de construire une maison individuelle. Mais par la suite, des agents municipaux ont constaté l’accomplissement de travaux non conformes à ce permis et un procès-verbal de constat d’infraction au code de l’urbanisme a été dressé.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

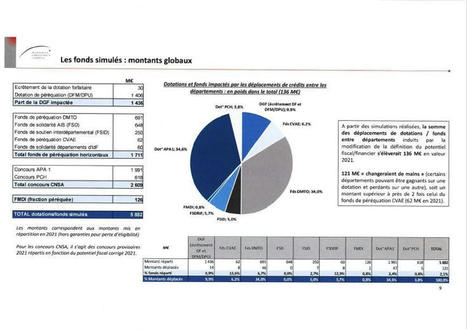

L'Assemblée des départements de France vient d'envoyer un courrier à Christophe Béchu et Gabriel Attal, les nouveaux ministres délégué chargé respectivement des collectivités territoriales et des comptes publics, pour réclamer la neutralisation définitive des conséquences de la réforme de la fiscalité locale sur les indicateurs financiers des départements. La Gazette se l'est procuré et vous en dévoile son contenu.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

L'Association des DRH de grandes collectivités consacrera son colloque du 8 juin aux nouveaux partenariats managers/RH. Une nécessité, compte tenu des récentes évolutions de la fonction et de celles à venir, notamment avec la refonte du système des rémunérations, comme l'explique sa présidente Mathilde Icard.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Titres-restaurants : les mesures d'assouplissement sont prolongées jusqu'au 30 juin 2022.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Une opération de décarbonation lancée par l'Ademe et menée sur dix sites web normands a permis d'économiser en moyenne 54% de bande passante et 5,42 tonnes d'équivalent C02.

|

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

FR-Alert est un système d’alerte des populations qui permet d’envoyer des notifications sur les téléphones portables des personnes présentes dans une zone confrontée à un danger. Ce dispositif sera opérationnel partout en France hexagonale et en outre-mer en juin 2022.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Le CNFPT vous propose plusieurs séminaires en ligne, gratuits et destinés à tous les publics. Chaque séance comprend des vidéos et/ou des animations numériques, des exercices d’autoévaluation, un dossier documentaire et un forum de discussions.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

L'article L. 320-1 du code général de la fonction publique fait du concours la voie d'accès de droit commun aux emplois de la fonction publique. Le maintien d'un concours, y compris pour les cadres d'emplois pour lesquels l'exercice des missions nécessite la détention d'un diplôme ou titre spécifique, permet à la fois de garantir l'égalité d'accès de tous les candidats aux emplois publics et d'opérer une sélection entre les candidats titulaires de titres ou diplômes identiques. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 325-28 du même code, les concours sur titres de la fonction publique territoriale comportent obligatoirement un entretien oral avec le jury.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

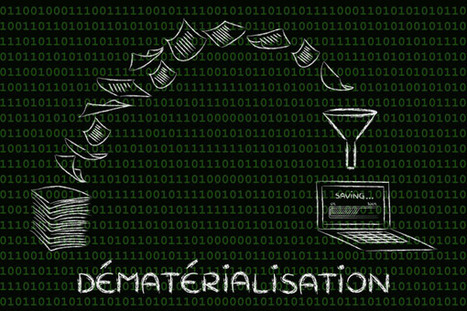

« Peut-on imposer aux usagers d’accomplir des démarches administratives en ligne ? » : c’est à cette question cruciale qu’a répondu le Conseil d’Etat dans sa décision, publiée le 3 juin.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Si le point de départ du délai de prescription du délit de dépôt illégal de déchets dangereux - prévu par l'article L. 541-6 du code de l’environnement - doit en principe être fixé au jour de la commission de l'infraction, il en va différemment lorsque les actes irréguliers ont été dissimulés ou accomplis de manière occulte. C’est en substance la teneur de la décision rendue par la Cour de cassation, le 12 avril dernier - publiée dans le dernier bulletin de la chambre criminelle -, dans une affaire de dissimulation sous du remblais de résidus de broyage automobile sur le territoire de plusieurs communes du Calvados entre 2002 et 2006.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

L'article L. 1541-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif aux sociétés d'économie mixte à opération unique (SEMOP), en disposant que « dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique (…) une société d'économie mixte à opération unique », prévoit bien qu'une unique collectivité territoriale ou qu'un unique groupement puisse constituer une telle société, alors que plusieurs opérateurs économiques peuvent figurer à son capital.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Le dispositif issu de l'article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), en imposant à certaines communes situées dans des secteurs du territoire sur lesquels s'exerce une pression avérée sur la demande de logement social, un taux minimal de logement social, vise à développer un parc social pérenne et réparti de manière équilibrée sur le territoire national, afin de permettre aux plus modestes de nos concitoyens de se loger dans la commune de leur choix, et dans des conditions compatibles avec leurs revenus.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Le patron de Bercy, Bruno Le Maire a annoncé cette semaine que la disparition de la Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) sera engagée dès 2023. Pour les collectivités, il y a donc urgence à optimiser leurs bases et maximiser le produit à compenser. Un travail à faire en collaboration avec…Bercy.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

L'article 44 quindecies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés en faveur des créations et des reprises d'entreprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023, dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Si le risque terroriste était moins prégnant lors de l’élection présidentielle, il reste toujours la question de la présence d’agents de police, en particulier municipaux armés aux abords des lieux de vote. Le point avec notre juriste Géraldine Bovi-Hosy, avant les prochaines élections législatives.

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

|

Scooped by

Service Juridique CDG13

|

Seuls les fonctionnaires territoriaux occupant un ou plusieurs emplois à temps non complet dont la durée hebdomadaire de service est inférieure à 28 heures sont affiliés au régime général de sécurité sociale (caisse nationale d'assurance vieillesse pour le régime de base et institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, à titre complémentaire).

|

Your new post is loading...

Your new post is loading...